15分钟生活圈服务菜单继续优化中

发布时间 :2022年10月07日

【编者按】

“15分钟生活圈”是以社区居民为“圆心”,以步行15分钟左右距离为半径,“圈”出的社区周边生活服务集群,它是衡量社区宜居水平的重要因素。零点有数利用答对交互平台发起系列民生政策公众评价,获得了全国29个城市评价结果,发现了四点存在问题,并就此提出建议。本文经中国网等主流媒体刊载。

“15分钟生活圈”是以社区居民为“圆心”,以步行15分钟左右距离为半径,“圈”出的社区周边生活服务集群,它是衡量社区宜居水平的重要因素。为了更好的实现“15分钟生活圈”的均衡健康发展,商务部等12部门于2021年5月联合印发了《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》。日前,零点有数利用答对交互平台发起系列民生政策公众评价,获得了全国29个城市的18-60岁3211位居民对“15分钟生活圈”实施成效的新近评价结果。主要发现如下:

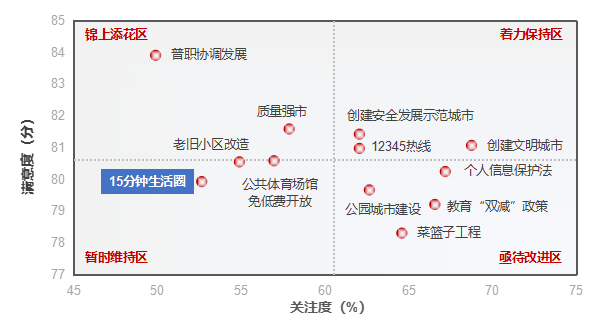

发现一,“15分钟生活圈”满意度和关注度双低。“15分钟生活圈”是居民区周边的客观存在,它伴随着社区的形成而发生、发展,与民生息息相关。但根据零点有数发起的系列民生政策公众评价结果,“15分钟生活圈”整体满意度为79.92分,在12项政策相关的服务举措中排名第9位,全国居民对相关政策的关注度仅有52.6%,在12项“近年推进的公共政策”中仅排名第11位,很多民众表示“不知道这个事”。

附图1 “15分钟生活圈”在12项公共服务措施中所处的评价位置

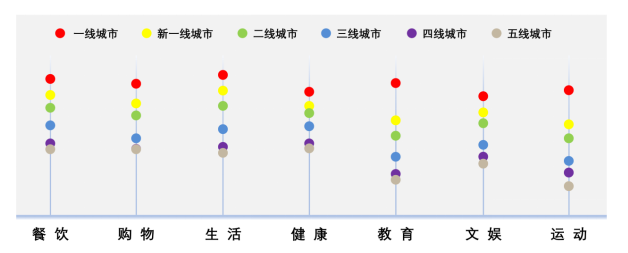

发现二,服务设施总体数量充足,但不同级别城市之间分布不均衡。零点研究数据显示,目前全国社区15分钟生活圈服务设施总体数量充足,全国平均得分83.9分。但不同发展阶段的城市15分钟生活圈服务设施存在梯度差异,一线城市服务设施分布成熟度平均得分79.7分,而整体三线城市平均得分仅为62.7分。

进一步研究发现,不同级别城市15分钟生活圈内各功能类型的服务设施缺乏整体规划布局,业态分布不均衡,其中一线城市生活、教育、餐饮、运动较为突出,文娱略显不足;新一线城市及二线城市生活设施充足,但教育、运动类设施明显不足;三线及四线等发展水平相对较弱的城市,教育、文娱、运动类严重缺乏。

附图2 不同发展阶段城市15分钟生活圈七大功能服务设施得分

发现三,针对特殊人群的基础保障服务供给缺失度高。结合本次调研的居民原声来看,养老与婴幼儿托育是民众最为忧虑的两大问题。目前全国90个城市超过60万个社区中,仅有31.70%的社区在1公里范围内具备养老设施,整体城市养老设施和老龄化现状之间存在巨大的差距,服务提供远远未能满足需求。另一方面,有近七成(66.4%)的青年父母有托育服务需求,国家虽然颁布了一系列政策包括延长产假时间等,但3岁进入幼儿园以前时期的孩子照顾依然是很多年轻爸妈的烦恼,有59.4%的青年父母表示面临困难。

与青壮年相比,这些特殊人群对距离更为敏感,对社区生活依赖性更强,是社区生活圈的重点服务人群。他们的基础服务得不到保障,不仅影响自身,甚至会导致家人必须在家照护,无法投入到更有价值的社会工作中。

发现四,“15分钟生活圈”不应止于“硬配套”,也要关注精神层面“软供给”。后疫情时代,民众对于15分钟生活圈内人与人之间的相处与链接有了更深的感触和需求。目前网上服务日趋普及,居民对物流快递、银行、水电煤缴费等方面的需求很多可以通过线上方式解决,一定程度上减少了对线下配套的依赖,但与此同时他们对于广场绿地、文化体验、体育运动等需求日益增长,也希望借此认识更多周围的朋友。这种更加精神层面的满足和供给更需要在邻里、社区、实体化场所内,通过多人协同完成。

基于上述发现,零点有数认为,服务内涵匹配才能真的实现便民利民,提升“15分钟生活圈”的质量和效能。针对如何实现服务内涵匹配,零点提出如下三点建议:

第一,识别不同类型群体的需求清单,并盘点目前实际供给现状清单,形成供需双清单机制,通过供需匹配矩阵,识别出高需低配、低需高配的服务设施,改善供需错配现状,优化社区生活服务内涵匹配程度。

第二,需要对于居民的需求有动态的跟进了解和反馈,新媒体时代,更要注重线上需求的收集,同时跟进线下服务,实现线上信息实时可接触,线下服务实时可获得的双线并行机制。

第三,“15分钟生活圈”是一个社会的生活圈,需要社会多元主体共同发力,充分利用商业服务、社会公益服务、行政公共服务的多方力量,建设互动协同机制。

京公网安备 11010502042920号

京公网安备 11010502042920号