袁岳:写给祥瑞先生的一封信

发布时间 :2019年08月06日

以下为零点有数董事长袁岳博士所作旧文

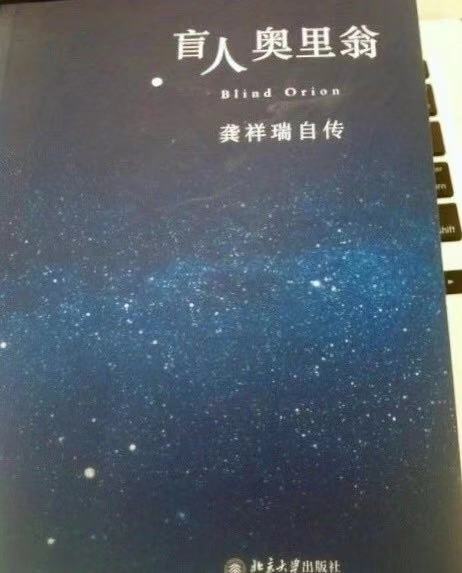

几周前,好几位您生前器重的年轻朋友告诉我你的自传出版的消息,也从《南方周末》上读到对于自传出版的评论,今天得以手捧你的自传《盲人奥里翁》,深感无比亲切,尤其看到你手书的书名,就想起你最后几年写作时候的神情。我有幸在那个时候,见证了你写作时候收集历史资料的不易,也目击了你几易文字的费神,看到方备先生为你誊抄书稿的认真。

外人很少知道,你的书稿最早的时候叫做《倒悬》。感谢北京大学出版社几乎完全按照原稿内容出版了你的自传,这部手稿的很大一部分按照现在的政治观念应该是有争议的,所以在你生前也曾有朋友建议在境外出版,而你思索良久拒绝了,今天此书的样子可以告慰你的心愿了。在你最后的日子里,中关园502楼一层的房间里,你常常夜书自传书稿,我在周末留宿您家中沙发的时候常听到你夜半的长吁短叹与老年支气管炎折磨出来的阵阵气急。我现在偶尔走过那里,看到房间里面厚积的灰尘,你与方先生早已不在的荒芜,让我深深心疼。

你走的时候,我与刘晓春等兄去八宝山送别,那么多你的学生除了共同的痛苦之外,我还记得亲你额头感到的冰冷与僵硬,也在几年后亲去世的方先生一样的冰冷与僵硬,才确切地感到你们俩的离去。就是一直伺候你们的无为保姆在方先生去世以后决定永远离开北京,她说,“两位不在之后,我觉得北京已经惨不忍睹了,我完成了龚先生托付我的照料方先生的责任,现在可以走了。”

1987年,在下有幸得听先生家中授课,与先生交往,在以宪法思想从事《民事诉讼法》研究方面另辟路径,因此我的硕士论文《诉权理论的再研究》得以自成一说,以今天的目光回看,那时的硕士论文恰也可作为今天诉讼平权主张的基本。此后我在国家司法部工作,以一公务员身份而不曾演变为小官僚思想,受先生的经常影响与教诲颇深。

1992年创办零点调查,早期辅助先生在成都做《行政诉讼法》实行成效的调查,也辅助先生修正更广范围的社会调查问卷,在那个时代有此民意调查观念者寥寥无几,先生实乃先锋,也是鼓励我的关键人物之一。今天回看,有人说在中国零点调查开创的民意调查乃是中国条件下的民主元素之一,我想有先生鼓励之功。蒙先生不弃,常与我分享自己的教学观念、旅行感受,在你与方先生最后的岁月里,先生的家就像我自己的一个家,不只与先生有交流良机,也能为两位先生每周末做上一点江浙口味的菜肴,尤其是你最爱吃的糖醋排骨与冰糖肘子,那是我的幸福所在。在我一生交往的朋友中,能周周见面、长日饮红茶而对坐、几乎次次争辩、常常以书面文章对话、夜半与餐桌上能开研讨会者,唯先生一人而已。先生学贯中西,我是时不过一黄口小儿而已,能不吝对话,这是我进步的压力与动力。

先生此去十五载,但先生与方备先生的遗照一直压在我的办公桌的日程表下。先生在日曾勉励我辈,“人就应该为理想而活着,虽则你未必会收获理想,但你必定会收获很多没有理想者所没有的东西”。在我们讨论灵魂有无的问题的时候,我们屡有争辩,我主张在人最不起眼的物质不灭、能量不灭的条件下,最宝贵的灵魂应该是不灭的。先生最后以自己的方式接纳了灵魂不灭的观念。我现在更希望这不是一个理念,我期望您与方备先生的灵魂垂看苍生,接纳我们的感谢与思念。

以下文章来自南方周末:

龚祥瑞:法律人要不怕强权

“15年后终于出版的传记,唤起了法学界对宪政学者龚祥瑞的怀念。”法学家龚祥瑞把自己比作古希腊神话里追逐太阳的盲人奥里翁。直到生命最后的时光,他和去看望他的后辈,还在谈论中国的宪政。

一部写成15年后终于出版的传记,唤起了中国法学界对已故宪政学者龚祥瑞的怀念。

2011年6月11日,在北大举行的龚祥瑞自传首发式上,各自珍藏部分自传遗稿多年的律师陈有西、北大法学院教授姜明安非常动情。

陈有西忆起龚老先生15年前临终一幕,一度哽咽。他说,龚老先生一边大口喘气,一边哀中国有政治而无政治学,有宪法而无宪政,言语间惆怅万千。

由龚祥瑞领上公法研究道路的姜明安感慨,应该怎么对待知识分子、怎么慎用权力,或许可以从龚老先生一生的悲喜剧中有所体悟。

法学家龚祥瑞一生追随宪政梦。1980年代他在北大的法学课曾影响了一批杰出的年轻人。

屡遭批判未丧元气

龚祥瑞“敏感”的一生与中国历史有着奇妙的因缘。辛亥革命那年,他出生在浙江宁波一个基督徒家庭。少小时期,他从教会学校接受了谦让、容忍、爱人的绅士教育。除了教会里的人,他儿时记忆中最大的温暖,就是冬夜在沿江脚夫居住的土屋里,围着篝火倾听他们日常生活中挨侮受辱后的呐喊、嗟叹和怨愤。正是对底层人苦难的感同身受,使龚祥瑞放弃了已经入门的生物学,转投政治学,因为“政治学更接近我所熟悉的生命”。

在清华园,龚祥瑞亲受钱端升、张奚若、萧公权等政治学大家提点;1935年考取庚子赔款留学英法,师从英国最享盛名的政治学家拉斯基和宪法学大师詹宁斯,打下了系统扎实的宪政知识功底。

怀着吏治救国和宪政兴国的理想归国,龚祥瑞一心希望宪政在自己的故土变成活的事物,却在现实中无功而返。他曾任国民勒克儿年干校副教务长,深得蒋家父子赏识,却因不满国民党的派系斗争黯然辞职;1949年以后,他下决心留在大陆,一度经导师钱端升举荐,进入中央政法委参事室工作,当时官方主流推崇苏联国家与法的理论,与他所学相差甚远,因而又长时间赋闲。姜明安说,龚先生每每到了当官的边缘,每每又被逼退到书斋。

此后接踵而至的政治运动,给龚祥瑞造成了一生难以平复的创伤。在反右斗争中,他批判授业导师钱端升和同窗多年的同学,自己也被深深地伤害。日后,他甚少向人提起。

尽管如此,他的多位学生都说,龚先生对他一生的选择,从无悔意,从不怨尤。相反,他认为这些挫折都是研究治国之道的素材。

龚祥瑞风度翩翩,穿戴常有英国绅士的范儿,他生性谨慎克制,又有文学家般的心思和激情。贺卫方说,龚老是法学界中少有的笔端常带感情的学者,“他的文章,有一种气韵在字里行间流淌。”

中国现实和宪政理想纠结贯穿龚祥瑞的一生。用他的话说,“虽然年年挨批,倒未丧失元气。”

1950年代院系调整,北大恢复法律系,当时系里要求龚祥瑞开设“资产阶级政治制度”的课程,专门批判资产阶级宪法的反动性和虚伪性。

龚祥瑞说,要把教材专往资本主义的阴暗面去编,这可真为难他了。不过,他会把资本主义的统治经验介绍出去,供人借鉴。他把中共和民主党派的关系类比于英国的两党,认为反对党是一种监督机制,不能因词害义,不过一个是为社会主义建设服务,一个是为资本主义服务,作为治国之道可以去其糟粕取其精华。没想到引来全系师生激烈的批判,时隔20多年后,在政治学会成立大会上,他的这番言论才得以平反。

他直言自己对斯大林宪法草案歌功颂德式的表述不仅不喜欢,而且有恶感。他更尖锐地指出,政论文字不应该出现在宪法文本中,中国1982年宪法的序言,就不应该有“翻天覆地”之类的字眼。

80年代后期,龚祥瑞在《法学》杂志发表“中国需要什么样的宪法理论”直揭中国宪法学理论和实践长期受苏联影响的弊端,这篇“宪政常谈”给他带来如潮的抨击。

面对来自学界和司法界高层领导指他不爱国的批判,他回应说:“《丑陋的中国人》的作者是否定中国人吗?真正的爱国主义应该贯穿着批判精神的光芒和民主精神。”他坚定地认为,中国的问题,不是理论问题,更不是什么法律问题,而是敢不敢说真话、为人为师的道德问题,遭批判只能激励他的爱国主义情感而不会扰乱他潜心向学的生活。《法学》杂志主编周恩惠问他,一个法律人最基本的素养是什么?他说,首先要有献身精神:“一个法律人要不怕强权,要敢于维护法的尊严,为老百姓伸冤、鸣不平,还要准备遇到各方面压力。但只要坚持的是真理,成功终归是属于你的。”

龚祥瑞和学生们在龚家后花园合影。从左至右为:陶景洲、魏定仁、姜明安、罗豪才、龚祥瑞、王绍光、陈兴良、李克强、王建平

竭尽年华与年轻人交往

改革开放后,龚祥瑞终于迎来了他生命中最好的年华。政治气候的变化之速出乎他的意料,积蓄多时的激情喷薄而出,他对宪政知识的传播和实践,更加只争朝夕。

他给恢复高考后的第一批学生开比较宪法课,得到了意料之外的欢迎。姜明安本来选的是经济法小组,因为被龚祥瑞的课吸引,改学行政法。姜明安说:“我们这些在乡下和部队的,以前哪有听过权力需要限制这些说法!”

年轻学子对宪政知识的渴求给龚祥瑞莫大的鼓舞。身边人劝他著书立说,“藏之名山,传至后世”,他说,不!书有人写,书也是写不完的,我要竭尽年华投入到和21世纪的年轻人的交往、接触,面对面地释放出光和热!

贺卫方说,那个时候是龚老最活跃的时期,颇有“老夫聊发少年狂”的劲头。

除了学校,龚祥瑞还在自己家中开设课堂,向所有人敞开。熊文钊当时是中国政法大学的学生,每周都到龚家听课。他说,感觉到龚先生很想抓住一切机会表达,只要有学生在他面前,他就滔滔不绝,并经常有精彩睿智的论断,在龚老家中,熊文钊记下了“宪法和行政法是治国之术”。有的人收获了“法治就是经人们同意的统治,就是民主的政治,而不是个人专断。”

学者宋先科在一篇回忆龚祥瑞的文章中说,那时在北京地区,几乎全部有雄心抱负的人都到龚家作过客。在北大中关园502楼202室激扬江山的氛围中,后来走出了行政法学者姜明安、刑法学者陈兴良、政治学者王绍光、微软中国副总裁刘凤鸣等人。

零点研究咨询集团董事长袁岳当年也曾慕龚老之名,到龚家听课。第一节课后回到家,他就收到了龚祥瑞的来信:岳弟,台端,北京一晤,闻弟数言,受益匪浅……写满满一页纸,署名:兄祥瑞。袁岳说,当年龚祥瑞78岁,他只有21岁,看到信后简直吃惊,过了很久都不能习惯。

龚祥瑞晚年结交的后学遍布中国。中央编译局副局长俞可平,当时在厦门大学教书,一日也收到了素昧平生的龚祥瑞的来信,信中说,读到俞在《厦门大学学报》上发表的评述拉斯基国家理论的文章,知道国内还有人在研究拉斯基的思想,感慨很多。此后俞可平与龚先生便一直有联系,直到他去世。

1993年在浙江省高院工作的陈有西,因为到北大高级法官班学习的机会,跟龚老结下了深厚的交谊,更获龚老托付自传遗稿。陈有西说,因为他来自法院,龚祥瑞特别希望知道司法实践发生了什么,同时也寄望于像他这样的体制内人士有所作为。

因为主编宪政译丛,法律学者贺卫方与龚祥瑞有过多次交流,后来他到美国访学,期间也多次收到龚祥瑞的来信。贺卫方回忆,自己的回信甚至不如龚老的来信多。在那个没有互联网的年代,龚祥瑞一直与他器重的后学保持书信往来,交流国内外的思想动态,以及各自对宪政的理解。龚老和晚辈之间的舐犊情深让贺卫方至今常常感念。

虽然年事已高,龚祥瑞不遗余力地操持各种讲座和培训班,利用他的海外学术资源,请各国学者来华跟年轻学人交流。他将自己教学的素材整理成《比较宪法与行政法学》一书,组织翻译英国丹宁勋爵的一系列著作,很多晚辈的法律学人,享受着他学说和思想的泽被。学者何海波说,虽然现代意义上的行政法植入中国始于清末民初,但中国的多数行政法学者也许要等到龚祥瑞和王名扬两位学者介绍,才了解英美法上的“自然正义”和“正当程序”理论。

1980年代晚期,龚祥瑞一直念兹在兹的管政府和管官员的法,终于有一部得以面世。姜明安说,虽然龚祥瑞不在行政诉讼法的主要起草人员之列,但是,从立法之初到整个过程,他一直给立法机关提供意见。在该法颁布后不久,他又带着自己的学生到全国各地实地考察。1991年夏,龚祥瑞在东北某基层法院住了40天,跟着庭长下乡,看到自己“一向作为法治原则介绍的若干观念,正由我国基层司法人员加以实践”,希望自此法学可以开始摆脱政治化。

龚祥瑞把自己比作古希腊神话里追逐太阳的盲人奥里翁。直到生命最后的时光,他和去看望他的后辈,还在谈论中国的宪政。他说中国需要一部全新的宪法,现在很多的基本问题没有搞清楚。他说他已八十五了,此生已无法看到,有赖年轻人继续前行。

“龚先生是个了不起的人。他对学术本身的投入,对宪政的热爱,对后学的提携,显示出非凡的人格魅力。”贺卫方说。

京公网安备 11010502042920号

京公网安备 11010502042920号